EHC KCRK-07测试液晶盒在胆甾相液晶显示材料研发中的应用

更新时间:2025-11-03

浏览次数:464

EHC KCRK-07测试液晶盒在胆甾相液晶显示材料研发中的应用

研究背景与意义:

胆甾相液晶的 “光学天赋" 与 “排队难题"

你可能没听过 “胆甾相液晶(ChLC)",但它的 “特殊技能" 早已藏在生活细节里 —— 它像一位精准的 “光筛选师",能选择性反射特定波长的圆偏振光,这种特性让它成为反射式显示屏、光增亮膜、防伪标签甚至建筑节能玻璃的 “核心材料"。

不过,ChLC 的 “天赋" 能否发挥,全看分子是否 “排好队":当它的螺旋轴垂直于基板时,会呈现均一的 “平面织构(P 态)",此时光学性能较优可一旦螺旋轴混乱排列,就会变成 “焦锥织构(FC 态)",像蒙了一层雾,不仅透光度差(仅 10% 左右),还会失去选择性反射能力。

过去,科研人员尝试用物理摩擦、加热、光敏聚合物等方法让液晶分子 “排队",但这些方法要么操作复杂、损伤基板,要么无法实现远程精准控制。“光驱动" 是理想方案 —— 用光照就能调节分子取向,既灵活又高效。但传统光响应材料(如偶氮苯染料)存在 “响应慢、稳定性差" 的问题,难以满足实际应用需求。

这时,“手性螺烯化合物" 进入视野:它的分子像个 “可调控的小转子",在紫外光与热能交替作用下,能围绕 “定子" 单向旋转,改变自身光学手性,进而调控液晶的螺旋结构。于是研究团队提出设想:将手性螺烯化合物掺入普通向列相液晶,能否制备出 “响应快、稳定性高" 的光响应 ChLC?而要实现这一目标,精准测量液晶螺距变化是关键 ——楔劈盒(KCRK-07,日本 EHC 公司) 正是解决这一问题的重要工具。

研究设备与过程:

从 “材料调配" 到 “光控实验" 的全流程

要解开 “光如何指挥液晶分子排队" 的谜题,研究团队分三步搭建实验体系,其中楔劈盒(KCRK-07,日本 EHC 公司) 贯穿测量环节,确保实验数据的精准性:

1. 材料制备:打造 “光响应 ChLC" 体系

实验的 “主角团" 由三类材料组成:

· 手性螺烯化合物 OA:实验室合成的黄色固体,纯度达 99.1%,是液晶的 “光响应开关",能在紫外光下改变手性;

· 小分子向列相液晶 SLC1717:提供液晶基底,自身具有明确的相变温度(91.8℃)与光学参数(折射率 1.720,双折射率 0.201);

· 右旋手性化合物 R811:辅助调节液晶螺旋结构,让 ChLC 的初始螺距更易测量。

按 “94.0∶5.0∶1.0" 的质量比,将三者混合均匀,制成光响应 ChLC。随后将其分为两部分:一部分注入楔劈盒(KCRK-07,日本 EHC 公司) —— 这个盒子的特殊之处在于 “楔形结构"(tanθ=0.0196),能通过光的干涉现象精准测量液晶螺距;另一部分注入普通液晶盒(膜厚 20±1.0μm),用于后续分子取向实验。

楔劈盒(KCRK-07,日本 EHC 公司)

2. 实验过程:用紫外光 “调控" 液晶,楔劈盒全程 “监工"

实验的 “指挥棒" 是 FUV-6BK LED 紫外辐照灯(365nm 波长,广州邦沃电子),可输出 0.5-20mW/cm² 的不同光强,团队设计两类关键实验:

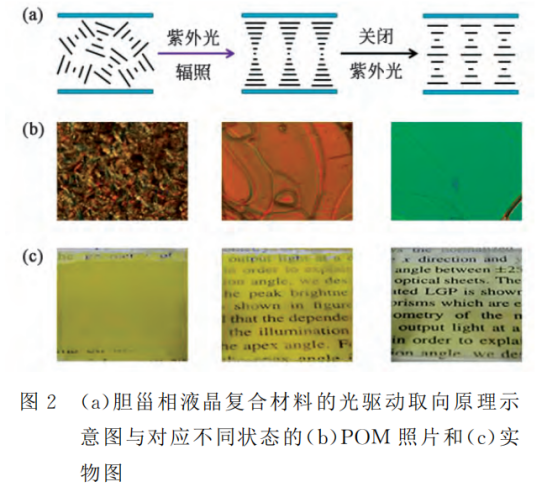

· 单光强调控实验:用固定光强持续照射 ChLC,通过楔劈盒(KCRK-07,日本 EHC 公司) 实时监测螺距变化。例如,用 20mW/cm² 强光照射时,楔劈盒显示螺距从初始 1.0μm 快速增长,100 秒后稳定;而用 1mW/cm² 弱光照射,螺距需 300 秒才稳定,且变化幅度仅为强光的 1/3。同时观察到,螺距增长会推动液晶从 FC 态向 P 态转变,20mW/cm² 光照 60 秒即可实现转变,透过率达 96%。

· 多阶段调控实验:针对 “强光后不稳定" 的问题,设计 “先强后弱" 的光照方案。第一阶段用 20mW/cm² 强光(60 秒),借助楔劈盒确认螺距快速增长至目标值,液晶转变为 P 态;第二阶段换 2mW/cm² 弱光(60 秒),通过楔劈盒观察到螺距缓慢微调,避免剧烈波动。最终实现 “60 秒快速取向 + 关灯后稳定 P 态" 的效果。

·

3. 辅助设备:为实验结果 “保驾护航"

· ZEISS Axio Scope A1pol 偏光显微镜(POM):观察液晶织构变化,清晰捕捉 FC 态的混乱条纹与 P 态的均一亮场,直观验证取向效果;

· PerkinElmer Lambda 950 分光光度计:测定 633nm 波长下的透过率,用数据量化取向程度(如 FC 态透过率 10%、P 态透过率 96%)。

表征作用:

四类手段分工协作,楔劈盒成 “螺距测量"数据基础

研究中用到的四类表征方法各有侧重,其中楔劈盒(KCRK-07,日本 EHC 公司) 是测量液晶螺距的 “黄金标准",为其他表征提供基础数据支撑:

表征手段 | 作用 | 关键发现(结合楔劈盒数据) |

楔劈盒(KCRK-07,日本 EHC 公司) | 精准测量液晶螺距变化,是所有实验的 “数据基础" | 紫外光强越高,螺距变化越快、幅度越大:20mW/cm² 光照下螺距变化速率是 1mW/cm² 的 3 倍;关灯后,不同光强处理的螺距均能恢复初始值,但强光组恢复时波动更剧烈 |

偏光显微镜(POM) | 观察液晶织构(分子排列状态),直观验证取向效果 | 结合楔劈盒测得的 “螺距增长" 数据,发现当螺距增长至特定值时,FC 态混乱条纹消失,转为 P 态均一亮场;强光组关灯后,螺距剧烈收缩导致 P 态条纹重新出现 |

分光光度计 | 量化液晶透过率,反映取向程度 | 楔劈盒显示螺距稳定时,透过率也达到峰值:20mW/cm² 光照下透过率达 96%,1mW/cm² 光照下因螺距增长不足,透过率仅 64% |

室温热回复测试 | 验证取向稳定性,评估实用价值 | 对比楔劈盒测得的 “螺距恢复曲线" 发现:单光强组因螺距波动大,透过率 1 小时内从 96% 跌至 30%;多阶段组螺距平缓恢复,透过率稳定在 90% 以上 |

例如,在单光强实验中,楔劈盒先测得 “20mW/cm² 光照 100 秒后螺距稳定",随后 POM 观察到液晶转为 P 态,分光光度计同步测得透过率达 96%—— 三类设备数据相互印证,确保实验结论的可靠性。

研究结果与价值:三大突破 + 楔劈盒的 “贡献"

经过一系列实验,研究团队不仅揭示了光控液晶的规律,更提供了可落地的技术方案,其中楔劈盒(KCRK-07,日本 EHC 公司) 作为 “螺距测量核心",为成果突破奠定基础:

1. 突破一:紫外光强 “精准控螺距",楔劈盒提供量化依据

借助楔劈盒的精准测量,团队明确 “紫外光强 - 螺距变化" 的定量关系:光强每提升 10mW/cm²,螺距变化速率提升 2-3 倍,变化幅度增加 1.5 倍。这意味着我们可以像 “调水龙头" 一样,通过调节光强精准控制液晶螺旋结构 —— 这是实现光驱动取向的核心前提,而楔劈盒的楔形结构与高精度参数(tanθ=0.0196),确保了每一组螺距数据的准确性。

2. 突破二:多阶段光照解决 “快与稳" 的矛盾

单光强方案存在 “两难":强光虽能让液晶 60 秒内变 P 态,但楔劈盒显示关灯后螺距剧烈收缩(波动幅度是弱光组的 4 倍),导致 P 态变回 FC 态;弱光虽稳定,但螺距增长慢,需 600 秒才变 P 态。

团队基于楔劈盒测得的 “螺距 - 光强" 曲线,设计 “20mW/cm²(60 秒)→2mW/cm²(60 秒)" 的多阶段方案:第一阶段用强光让螺距快速增长至目标值(楔劈盒实时监测),第二阶段用弱光让螺距平缓稳定。最终实现 “60 秒快速取向 + 关灯后透过率稳定 90% 以上",解决了传统光驱动液晶 “快而不稳" 的痛点。

3. 突破三:为光驱动器件研发 “铺路",楔劈盒成标准化工具

这项研究的价值不止于实验室,更为产业应用提供关键支撑:

· 显示领域:未来柔性屏可通过多阶段光照调节液晶取向,无需复杂电极,更轻薄省电;

· 传感领域:基于 “光强 - 螺距 - 透过率" 的定量关系,可开发高精度紫外光传感器,楔劈盒可作为校准工具;

· 防伪领域:多阶段光照后的液晶能稳定保持 P 态,可制作 “光控防伪标签",只有特定光照序列才能显示图案。

而楔劈盒(KCRK-07,日本 EHC 公司) 在其中扮演 “标准化测量工具" 的角色 —— 其明确的结构参数(tanθ=0.0196)与可靠的螺距测量能力,让不同实验室的研究数据可对比、可复现,为该领域的技术推广奠定基础。

总的来说,这项研究以 “手性螺烯化合物 + 楔劈盒精准测量" 解开了光控液晶分子取向的关键谜题,为下一代智能光学器件打开了新大门。

参考文献:

[1] BAHRC,KITZEROW H-S.ChiralityinLiquidCrystals[M].Heidelberg:Springer,2001.

[2] SLUCKIN TJ,DUNMUR D A,STEGEMEYER H.Crystalsthatflow:ClassicPapersFromtheHistoryof

LiquidCrystals[M].London:Taylor& Francis,2004.

[3] WUST,YANGDK.ReflectiveLiquidCrystalDisplays [M].UK:Wiley,2001.

[4] SUNJ,ZHANG W,WANG M,etal.BandwidthTunableCholestericLiquidCrystal[M].LiquidCrystalSen-

sors,CRCPress.2017:1-32.